Quelle batterie solaire choisir ?

Sommaire

Les technologies de batteries

Il existe plusieurs technologies de batteries utilisées dans le domaine du solaire.

Pour une même technologie, on rencontre des produits très différents en fonction de l’utilisation.

Par exemple :

– une batterie de voiture est sollicitée violemment au démarrage, puis elle est rechargée en quelques km et reste chargée, c’est une batterie de démarrage. Elle ne résistera pas longtemps à un autre usage.

– une batterie de chariot élévateur est chargée généralement la nuit, puis déchargée plus ou moins dans la journée, c’est une batterie de cyclage,

– une batterie pour application photovoltaïque est déchargée en partie a nuit pour être chargée, éventuellement en étant aussi utilisée, le jour. C’est une batterie solaire. On parle de floating, la batterie étant conçue pour pouvoir passer de charge à décharge tout au long de la journée en fonction des fluctuation de la source et du besoin.

Il y a autant de différence entre ces batteries qu’entre un bœuf bourguignon et un steak grillé.

Utiliser une batterie pour une autre application que celle prévue par le fabricant peut l’abîmer rapidement.

Concernant les batteries au Lithium

Elles sont parfaitement adaptés à des solutions mobiles : outillage léger, téléphonie, …

Elle sont aussi adaptées dans le stockage d’énergie pour les installations raccordées au réseau, en raison de leur capacité à bien résister à des décharges profondes : 80 à 90% de décharge. On peut ainsi les utiliser quotidiennement jusqu’à 6000 cycles, soit plus de 15 ans. Reste un questionnement sur les conditions d’extraction du lithium qui a fait le buzz il y a quelques années. Malheureusement, on peut avoir le même questionnement sur le plomb et de nombreux autres métaux rares (Guillaume Pitron en parle très bien)

Les batteries au plomb

Il en existe de qualités très différentes. La qualité est caractérisée par le nombre de cycle qu’elles supportent. Pour les batteries vendues par Solaire Diffusion, les courbes sont téléchargeables sur les pages produit dès que le fabricant nous les fournit. Par exemple pour les batteries gel Sonnenshein.

Les blocs 12 volts à électrolyte liquide.

Ces batteries sont très attractifs au niveau prix. Ce sont aussi ce dont la durée de vie est la plus courte, on parle de 400 à 800 cycles. Elles demandent une surveillance et un ajustement du niveau d’eau dans les éléments. En effet, pour améliorer leur durée de vie, les régulateurs de charge les surchargent périodiquement (une fois par mois généralement) : c’est une ‘charge d’égalisation’ des éléments. Ce faisant, il font bouillir certains éléments qui dégagent de l’oxygène et de l’hydrogène. Le local à batterie doit être ventilé.

On évitera de les stocker dans l’habitation, le camping car ou la tiny house.

Vous n’en trouverez pas sur notre site.

Les blocs de 12 volts en version Gel

Leur durée de vie est supérieure. l’avantage des batteries gel est qu’elle ne demande pas d’entretien. Elle supporte aussi bien le transport (pas de risque d’écoulement, le gel reste en place). Surtout pas de charge d’égalisation. Si vous changez de type de batterie, vérifiez que votre régulateur de charge convient. Ce serait ballot de se louper : la batterie gel tiendrait difficilement l’année.

Les batteries Plomb Carbone

Arrivées sur le marché il y a plusieurs années, on nous dit qu’elles présentent plein d’avantages. Aucun vendeur ne m’a fourni les courbes de durée de vie (nombre de cycle en fonction de la profondeur de décharge). J’en suis resté là.

Conseils pratiques :

Câblage :

Il doit être parfaitement symétrique. dans le cas de 2 batteries en parallèle, si on entre par une des batteries, il faut sortir par l’autre. Sinon les tensions lors de la charge différeront légèrement, la charge donc aussi et on aura des ‘courants internes’ qui fatigueront l’installation.

Précautions pour l’installation d’un parc de plusieurs batteries 12 Volts

Et dans la pratique, il est conseillé de ne pas mettre trop de batteries 12 volts (gel ou électrolyte liquide) sur une même installation 4, voire 6 batteries est un maximum. Les blocs de deux volts on des caractéristiques très similaires, mais quand même légèrement différentes, et le plus faible pourra décharger légèrement les autres pendant la nuit. On parle de ‘courants interne’ . A la longue, cela fatiguera le parc.

S’il y a une seule branche, la plus faible empêche les autres de se charger complètement. En particulier, avec des batteries gel qui ne feront pas de charge d’égalisation, il est prudent de les laisser en charge individuellement 48 heures avec le même chargeur solaire, alternativement de les laisser reposer une nuit branchées toutes en parallèle : les + reliés aux + et les moins aux moins. Elles auront ainsi toutes la même tension, on aura donc en théorie toutes les batteries avec exactement le même niveau de charge. On peut ensuite au besoin les brancher en série, aucune d’elle n’empêchera celle de la même ligne de se charger complètement parce qu’elle-même est déjà pleine.

Pour ces raisons, il est aussi recommandé de prendre des batteries d’un même lot de fabrication sur une installation.

Il est vivement déconseillé aussi, pour cette même raison, de mettre des batteries d’âge différents sur un même parc, des batteries de marques différentes ou des batteries d’ampérages différents.

Beaucoup de vendeur l’oublient et ceux qui le disent sont soupçonnés de pousser à la consommation ; Si vous êtes joueur, faites l’essai !

Pour les utilisations stationnaires comme l’alimentation d’une installation non raccordée au réseau, la batterie plomb reste la plus économique.

Les blocs de 2 volts OPZS ou GEL

Basés sur les mêmes technologies que les précédents, ils permettent de faire des installations plus dimensionnés. Ils coûtent plus cher mais durent plus longtemps.

Il sont recommandés dès que l’on a une installation conséquente. En particulier, ils permettent d’éviter l’installation de batteries en parallèle, et donc évitent les ‘courants internes’.

Les produits de la marque Exide (électrolytes liquides ou gel) que nous proposons sont fabriqués à la commande. On a ainsi un parc dans lequel tous les éléments sont absolument le plus similaire possible, à partir des mêmes lots de plomb et des mêmes préparations d’électrolytes. Il vous faudra par contre attendre le cycle de fabrication, c’est le prix à payer pour la qualité (malheureusement, il faudra aussi payer les batteries 😉 ).

Comment déterminer sa batterie solaire dans une installation hors réseau ?

Le nombre de cycles d’une batterie et la profondeur de décharge :

Une caractéristique importante d’une batterie solaire est le nombre de cycles qu’elle admet en fonction d’une ‘profondeur de décharge’, D.o.D. en anglais .

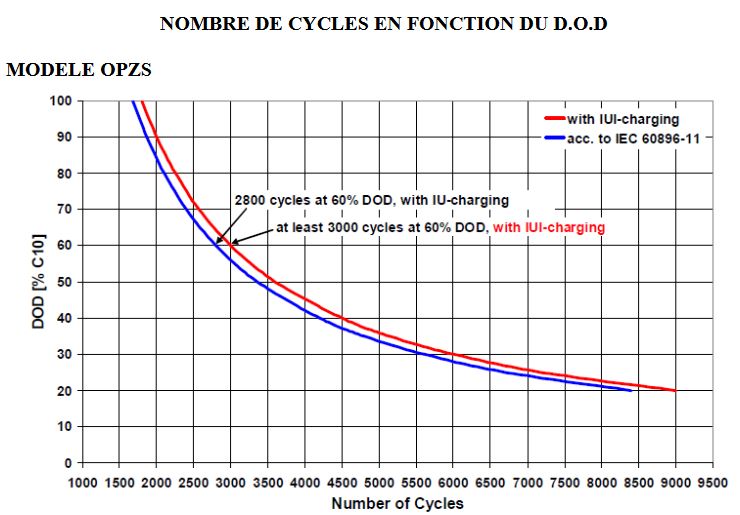

Selon la technologie, une batterie résiste plus ou moins bien à des ‘cyclages’ plus ou moins profonds. Voici par exemple une synthèse sous forme de graphiques pour les produits que nous distribuons, plus parlante sans doute qu’un long discours !

Lorsqu’on n’est pas raccordé au réseau, chaque jour d’utilisation représente un cycle : on recharge (tout en consommant un peu) pendant la journée, on décharge la nuit.

Si une batterie est ‘bien’ dimensionnée, elle reste généralement chargée entre 90 et 100% les jours de beau temps , et l’on peut considérer qu’on ne la cycle pas. Plus on décharge profondément une batterie, moins elle tiendra de cycles, plus sa durée de vie sera courte.

C’est ce qui se passe lorsqu’on subit plusieurs jours consécutifs de mauvais temps : pour imager, on peut dire qu’on consomme chaque jour 10% de la capacité de la batterie et qu’en raison du temps gris, on en recharge la batterie que de 5%. On perd donc 5% de charge par jour, ce qui veut dire qu’au bout de 12 jours de mauvais temps, il restera dans la batterie seulement 40% de la charge initiale. Dans ces conditions la batterie vit confortablement, et il est probable qu’avec des batteries en blocs de 2 volts, l’installation tiendra facilement 15 voire 20 ans. Pas d’électronique, donc aucun risque de ce côté là.

Actuellement, la batterie plomb en blocs de 2 volts (donc très robuste) reste nettement plus économique qu’une batterie Lithium tout en procurant une longue durée de vie (sans risque de panne de la carte électronique).

Par exemple une batterie OpzS solar a une durée de vie de 8400 cycles si on la décharge de moins de 20% à chaque cycle ( sur le graphe, DoD : profondeur de décharge, la majorité des chargeurs fonctionnent avec la technologies UI) . Cela signifie qu’elle vivra 23 ans en étant déchargée tous les jours de maximum 20% de sa capacité (et bien sûr rechargée à 100% tous les jours. Par contre, si on la décharge de 80%, ce qui est très sévère (généralement, on la décharge au maximum à 60%), elle ne vit ‘que’ 2200 cycles, soit 6 ans.

Mais la vie d’une batterie n’est pas un long fleuve tranquille ! Qu’il fasse mauvais temps durant une semaine ou deux, ou plus, et vous déchargez votre batterie sans que la journée suivante ne puisse la recharger. Du coup, si vous prévoyez d’utiliser au quotidien 70% de la capacité batterie, votre installation ne fait pas face à un jour et demi de mauvais temps.

C’est le sens de la question qui est posée dans les logiciels de dimensionnement photovoltaïque : nombre de jours d’autonomie ? En première approche, on peut dire qu’un jour de mauvais temps équivaut à 1/2 journée de production, car un partie de la lumière passe quand même et le panneau PV produit un peu. Six jours d’autonomie, ce sont donc douze jours de ‘mauvais temps’ consécutifs. Et après il faut recharger, pour revenir à des batteries pleines. Généralement, cela prend 3 à quatre jours, mais la tendance actuelle est à l’augmentation du nombre de panneaux : d’une part, on descend moins vite quand il fait mauvais et d’autre part on remonte rapidement quand il fait beau. En contrepartie, on ‘gaspille beaucoup’ plus qu’avec une installation classique: il y a beaucoup d’énergie qui n’est ni stockée ni consommée en dehors de la période hivernale.

Donc si vous prévoyez une décharge habituelle de 20%, avec 6 jours de mauvais temps, vous arrivez ‘grosso modo’ aux 70% de décharge qui sont une limite empirique au-delà de laquelle votre batterie solaire risque de ne pas se remettre. Le simulateur de l’UE propose par défaut une décharge de 60% de la batterie, c’est à dire qu’on la conserve chargée au minimum à 40%.

La durée de vie d’une batterie :

Quand arrête-t-elle de vivre ? On considère être à la fin de la vie de la batterie quand elle a perdu 20% de sa capacité. On voit bien que si on l’a dimensionnée faiblement, elle posera des problèmes à l’utilisation alors que si elle est largement dimensionnée, elle peut encore servir un certain temps, mais demandera plus de précautions (recharges par groupe électrogène, réduction des consommations…) pendant les périodes faiblement ensoleillées, c’est à dire Décembre et Janvier.

Choisir la capacité de sa batterie :

La question du dimensionnement de la batterie peut alors être ramenée à la question du coût par cycle si l’on cherche à évaluer un investissement. Par exemple, c’est dans la gamme 950 à 2000 Ah qu’on trouve les meilleurs tarifs par ampère heure dans les batteries OpzS.

A ce critère s’ajoute celui de la gêne d’utiliser une batterie faible : dans la pratique, il est quand même assez désagréable de voir son autonomie réduite à la fin de la vie des batteries, donc plus on use vite, plus on est dérangé souvent.

Adapter sa consommation, cas pratique :

Par exemple durant l’hiver 2014, certaines régions ont eu 2 mois consécutifs de mauvais temps, avec une seule demi-journée de soleil. Dans ce cas, il y a quatre solutions :

– choisir une installation plus grosse : plus de panneaux et/ou plus de batteries.

– lever le pied sur les consommations, chose que l’on a déjà appris à faire quand on est passé du réseau nucléaire au site isolé ! Sûr que ça fait une différence. Mais les gens qui sont passés de la bougie ou du lumogaz au photovoltaïque on eu eu exactement l’impression inverse…

– prévoir une autre source d’énergie pour recharger ses batteries : avec une éolienne on réduit le nombre de jours sans apport : il faudrait à la fois gros nuages et pas de vent; avec un petit groupe électrogène on peut aussi compenser le manque d’apport photovoltaïque. Dans ce dernier cas, on aura bien sûr compris qu’il vaut mieux faire tourner le groupe quotidiennement plutôt que d’attendre la semaine pour ‘économiser du gazole et utiliser la batterie’.

– Et bien sûr toute combinaison des solutions précédentes.

Et maintenant, parlons produits :

Vous trouverez les informations techniques classiques sur les brochures :

– batteries au plomb ouvert ‘CLASSIC’ : OPzS solar ,

– batteries technologie Gel de Sonneshein : les Dryfit Solar, et la gamme anciennement appelée OPzV, actuellement nommée A602,

La différence entre les deux : les batteries plomb demandent de l’entretien, car elles ne sont pas étanches : en cours d’utilisation et de charge elles chauffent, un peu d’eau s’évapore et il faut contrôler le niveau. Elles peuvent dégager de l’hydrogène lors de la charge et doivent donc être dans un local ventilé ( pas besoin de ventilateur, une aération suffit , par exemple avec une grille en haut et une grille en bas du local ou de la boîte. Elles sont aussi moins chères.

Les batteries gel sont sans entretien, ne dégagent quasiment pas d’hydrogène durant la charge. Elles sont plus souvent embarquées (camping car, bateau,…). Elles sont aussi plus chères.

Attention au choix du régulateur de charge et de décharge : il peut ne pas être adapté au type de batterie et ou de mauvaise qualité. Voyez notre page à venir sur le sujet… donc en bref :

– prenez un régulateur de charge et de décharge (et non un simple régulateur de charge qu’on trouve à 5 euro sur internet, ou beaucoup plus cher chez certains « spécialistes internet » : on le sait parce qu’après, leurs clients viennent nous acheter des batteries).

– choisissez un régulateur préréglé usine pour le type de batterie que vous choisissez gel ou plomb (les autres dans cette catégorie), sauf dans le cas d’un régulateur de charge STECA avec écran : dans ce cas, vous avez la possibilité d’accéder au choix d’un type de batterie. Si vous remplacez un régulateur qui vient de vous lâcher, fuyez les vendeurs qui ne vous posent pas la question du type de batterie que vous utilisez, c’est la première à poser !

– placez le régulateur dans le local batterie : la charge est adaptée à la température, car la tension des batteries varie en fonction de la température. Si pas possible, prenez un modèle qui accepte une sonde de température déportée.

– gardez 20% de marge par rapport aux intensités sauf : en montagne ou en bord de mer, gardez 40%.

– gardez 20% de marge par rapport aux tensions sauf : en montagne , prenez plutôt 30 à 40%

– n’utilisez pas un panneau 60 cellules pour charger un parc de batteries 24 volts, même avec un régulateur MPPT : celui ci agit comme limiteur de tension, vous pouvez charger donc une batterie 12V. Même si la technologie des panneaux permet d’obtenir des tensions de plus en plus hautes, il faut encore aujourd’hui 72 cellules en série pour charger une batterie de 24 volts (on peut prendre plus avec un régulateur MPPT).

– avec un régulateur MPPT, vous optimisez l’utilisation de l’énergie produite par le panneau (ce régulateur joue le rôle de transformateur : quand la tension est plus basse, il augmente l’intensité). Pour charger une batterie en 24 volts vous pouvez utiliser 2 panneaux 60 cellules en série : tout se passe alors comme si vous aviez un super panneau de 120 cellules, donc plus des 72 cellules nécessaires. Avec un régulateur MPPT, la tension supplémentaire génére par les 48 cellules excédentaires (120-72) sera transformée en intensité pour mieux charger la batterie.

Pour des batteries en 48Volts, 3 panneaux 60 cellules en série conviennent , ou 2 panneaux 72 cellules, ou 4 panneaux 36 cellules.

Pour le reste, j’y reviendrai un autre jour.